我們想讓你知道的是

當我們思考時,我們依賴語言;當我們談話時,我們傳遞思維。到底是思維先於語言,抑或語言會影響思維?

文:周義豪

「你的叔叔正跨坐在三頭向前奔馳的河馬中間那頭的背上計算微分幾何。」

如果你從小到大的生長歷程正常的話,那麼剛剛大概是你這輩子第一次聽到這句話[1]。但奇妙的是,你似乎能把整個畫面想像出來,甚至搭配上非洲草原的背景以及叔叔的尖叫聲。是什麼讓你能理解並具現化這個荒唐的句子,即便是第一次聽到呢?是語言的奇幻力量,以及你對語言的掌握,讓你自然地進入這樣的畫面中。

但,你以為這一句荒唐的描述,對不同人、使用不同語言陳述時,會有一樣的效果嗎?

紛歧的表現型:語言各異其趣

首先,如果你使用澳洲北部約克角(Cape York)西部Pormpuraaw原住民部落的KuukThaayorre語(以下簡稱Kuuk語),很抱歉,你造不出這樣的句子。因為在Kuuk語中,他們並沒有「前」「後」「左」「右」的方位概念,取而代之的是他們使用「東」「西」「南」「北」來指稱所有方位,即便是身旁規模較小、距離較短的相對方位亦然[2]。於是在他們的部落,你會聽到這樣的句子:「把這個杯子往東北東移一點」、「舉起你的西手」。同時,他們打招呼的方式也與眾不同──對於「你要去哪裡?」這樣的問題,「南南東,中等距離」會是個標準答案[3]。

這個特色,使得使用絕對座標(absolute reference frame)作為空間指引(navigational ability and spatial knowledge)的語言(如Kuuk語),比起高度依賴相對座標(relative reference frame)的語言(如英語)[4],使用者更需要時時確認自己在空間中的定位(orientation)。而人們往往借用空間觀念來建構與表達時間、親緣關係、情緒等概念,如果兩個語言的空間觀念不同,很難說這些深受空間觀念影響的思維表達不會有所差異。

換成俄語,同一句話也成為「難言之隱」。在俄語中動詞除了要配合名詞的性(gender,一種詞類分類,意思即為「種類」,與生物性別無關)做變化以外,還必須提供「動作完成程度」的資訊。換句話說,對於坐在河馬背上的叔叔而言,這道微分幾何究竟是算了一點(動作才剛開始),抑或是差不多快算完了(動作完成),在俄語中動詞都是不同的[5]。

而土耳其語所關注的焦點又是不同──我們必須清楚這個消息的來源。回想這個滑稽場景,究竟是我在旁冷眼旁觀(直接、第一手消息),還是我從嗜血的媒體新聞得知(間接來源),這也會影響我的動詞選擇[6]。

最後,同樣的訊息,假設發生在南美洲亞馬遜叢林裡的皮拉哈部落(Pirahã),姑且假設傳教士教了他們什麼是「河馬」「叔叔」以及「微分幾何」,他們仍然說不出這樣的句子──因為他們的數字系統只有「一」「二」以及「很多」,凡是超過二的數量對他們來說都是「很多」[7]。他們的腦中缺少了「三」以上的概念,沒有這個概念意味著他們不曾也無法思考這件事,因為這件事對他們來說壓根不存在,「很多(三個)」就只是「很多」。

上面幾種語言只是簡略的揭露了語言的多種樣貌,以及這些樣貌所帶來的規則(也可說是習慣),使得使用者必須持續關注該語言所「要求」他們關注的資訊,正如Kuuk語使用者必須隨時保持定位、土耳其語使用者必須知悉訊息來源、俄語使用者必須區分名詞的性以及動作的完成度等等。那麼,這些語言所設下的規則,是否可說是語言對於思維有著不能忽略(但恐怕往往未受注意)的影響?

牝雞不產卵:語言不影響思維?

顯然,上述的語言特質導致的結果是「對特定資訊的關注」,但這與「語言會影響人類思維」的陳述,仍然不盡相同。有一種可能是:不論使用何種語言的人類,都只擷取的事情的部分資訊,再用語言傳達這些部分資訊,如此並不足以說明這些語言的使用者有不同的思維模式──他們很可能是在關注一樣的事物、思考一樣的內容,只是表達出來的方式不同罷了[8]。

不過上述的說法,在人們學習外語時便面臨挑戰:如果每個語言的使用者都關照一樣的資訊,而僅僅是言談方式不同,照理說學習新語言不該遭遇這麼大的困難──事實上,人們學習新語言時(尤其是與母語差異很大的語言),常常面臨單字以外的困難[9];以我們自身(母語為中文、學習英文)為例,我們在學習英文時最常犯的錯便是時態、be動詞變化不一致,而這正是因為我們使用中文時不需(也不去)注意這些細節,甚至連想都不曾想過這些資訊,才導致這樣的不自然與錯誤。

如此的實證經驗固然有很強的說服力,但也有人提出思維與語言無關的可能性:人類的「思維」可以不倚賴語言存在,或是如同心語假說(language of thought hypothesis,LOTH),認為思維的最基本運行單位是某種普世的心語(universal mentalese),只是輸出形式(書寫、口說)受到使用者語言的限制,而必須針對細節資訊潤飾;也就是說,思維先透過心語運作,再透過語言承載。

確實,人類的感知有許多是不依賴語言而存在,甚至是無法付諸文字語言的(回憶起演唱會的震撼、孤兒院的陰鬱、提拉米蘇的口感);這些無須語言的感知能力,更早在生物演化出語言能力前就已存在[10]。但一旦來到比單純的感知更為複雜的「概念」(如擁有這些感覺的想法),卻無法外於語言而獨立;若是排除「生物本能」般的感知,單看較複雜的思維能力,似乎表示我們不能沒有語言當作骨幹,至少在我們的生活經驗就是如此。

有些人可能會提到類似Temple Grandin[11]的案例:Temple認為自己使用圖像思考,她表示概念對她來說就是「圖像的集合」(collection of images)。「對我來說,『狗』這個概念連結到所有我知道的狗,我好像擁有印著我看過的狗的圖像的一疊圖卡(card catalog),每次我見到新的狗便增加了圖卡的收藏。」不過,Temple自己畢竟還是懂得語言的,要說她的這種思考方式真的「不須語言」,恐怕仍是難以服人[12]。

另一個極端的例子,是沒有接受言語治療(speech therapy)的瘖啞者:在Susan Schaller的書《A Man without Words 》中,她記錄了一位天生失聰,直到27歲才正式了解使用語言符號、過去則「沒有語言」的罕見案例:Ildefonso。可惜的是,Ildefonso不願透露他「失語」的那段日子,因此我們無法透過這個案例了解「沒有語言的抽象思考」可能是個什麼模樣。不過書中最感人的,是關於Susan終於使Ildefonso「頓悟」語言符號的描述──Susan光是要把「語言」的概念傳達給一個沒有語言的人,就足足耗費數年光陰,吃盡了苦頭。

而網路上比較容易搜尋到的,是成功接受言語治療,學會唇語、手語的瘖啞人士。他們的思維雖然與我們有很大的不同,但仍脫離不了語言:例如Giordon Stark是一位瘖啞人,小時候便接受言語治療;當他跟他的父母談起在言語治療前的記憶時,他發現那段時期是以視覺和嗅覺記憶為主,且視覺記憶特別深刻。

在接受言語治療後,不同於一般人思考時是腦袋中有聲音在運作,他則是會在腦中「浮現」並「閱讀」唇語(但不是完整的臉)發出「聲音」(inner voice,不是一般人所認知的聲音,而是瘖啞人是自小讀唇語時腦中響起的「聲音」);當他學會手語之後,腦中除了唇語、聲音外,還多了手語[13]。若以言語治療為分野,在那之前雖然沒有語言作為運作工具,但嚴格審視起來,我們很難說嗅覺、視覺記憶是一種複雜思維;而言語治療後的思維,則顯然受助於手語與唇語。

先有雞而後有蛋:語言影響思維?

相較於心語假說認為思維透過「普世心語」運作而不受語言影響,語言相對論(language relativism)則認為語言會形塑思維能力,甚至有學者發明了一個新的語言──Loglan,試圖證明這個說法。

Loglan以及後來公開、較知名的Lojban為人工語言,創立目的在於建立一個邏輯最齊備、語意模糊最少的語言,來測試沙皮爾-沃爾夫假說(Sapir-Whorf hypothesis,即主張語言會決定思維)。雖然該假說的強版本(strong version)「語言會決定思維」很快就被放棄,Lojban也以其他用途廣傳,但其弱版本(weak version)「語言會影響思維」,即語言相對論,仍被學界視為有一定的價值,學者更做了不少相關試驗。

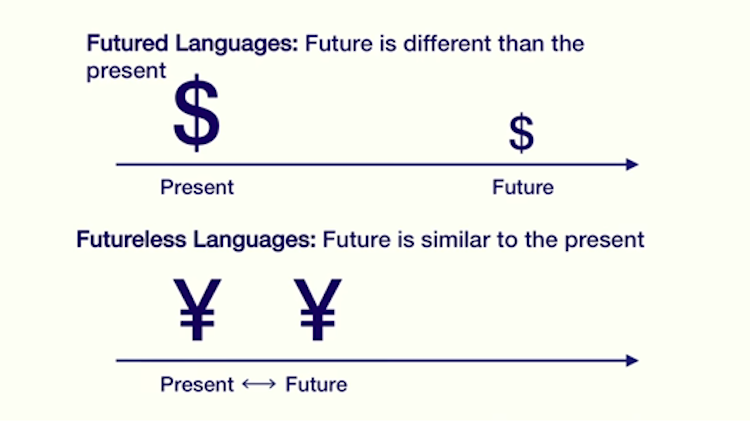

這些試驗中,一個著名的研究是Keith Chen所做的「語言影響儲蓄」研究。在這個研究中他將語言分為「具未來式的語言」(futured languages)與「不具未來式的語言」(futureless langauges)[14]。他認為「未來式」本身會使得語言的使用者將未來與當下斷裂,並有明日遙遙無期之感;相較之下,沒有未來式的語言則會讓人對尚未到來的事件有清晰感知,因而有較多對未來的打算,表現為儲蓄較多、抽菸較少、過重人口比例較低等等。

Keith擴大研究範圍,納入更多變因與地區,仍得到相同結果。Keith在TED的演講"Could your language affect your ability to save money?"有更詳盡的介紹[18]︰

另一個由Lera Boroditsky所做的研究,則是把語言的「方向特性」「性(gender)特性」用具體的方式呈現[19]。在這個研究中,她發現當受試者被要求為一組事物排序時,英文使用者往往由左排到右──正符合英文使用習慣,希伯來文使用者則習慣由右排到左──也是符合其書寫傳統。而Kuuk語使用者呢?他們則會「由東向西」排列──既不是左右,也不是前後,即使他們面對不同方向依然如此。「性特性」則往往在藝術中現身:當畫家將抽象事物(例如死亡、罪惡、勝利、時間)擬人化時,他們對於性別的選擇也受其母語影響──使用德語的畫家傾向將死亡畫作男性,使用俄語的畫家傾向將死亡畫作女性[20]。

雞與蛋同為演化產物,吾人亦然

綜觀以上,語言似乎會在許多方面影響思維,但,有沒有可能是兩者不是因果關係(causation),而是同時受到文化影響下的關聯性(correlation)而已呢?翻開字典對文化的定義:「人類在歷史發展過程中創造的總成果。包括宗教、道德、藝術、科學等各方面」[21],這些總成果似乎已經包含了語言與思維的交互影響了。因此,我更喜愛Betty Birner在Linguistic Society of America上的說法:「語言的影響在於我們如何將現實分類並標籤。在這個過程中,我們的語言和思維很可能同時受到我們的文化所影響。」[22]

雖然世界上的語言有近七千種,標誌著我們大腦的極大可能性,但不可忽略的是,語言的相似之處遠多於相異之處,例如愛斯基摩語(Eskimo)中的「雪」,其實沒有你想像的那麼浮誇[23]。

We are what we speak, aren’t we?

語言文化有著驚人的落差,是以我們喟嘆;但他們又是如此的相似,是以我們交流。在多元被傳誦的當代,擁抱更多語言文化意味著你擁抱更多不同的可能,或許這才是更好的態度吧?

註解

[1]原句為Lera Boroditsky於2014年在UC SanDiego演講的開頭,主要用來表達語言的神奇,這裡改寫以列舉以下例子。原演講可見此。

[2]Levinson, Space in Language and Cognition: Explorations in Cognitive Diversity (New York: Cambridge University Press, 2003)

[3]Boroditsky, L. (2009, June 11). How does our language shape the way we think? Retrieved December 8, 2016, from Edge website

[4]英語使用者當然也會使用東南西北作為空間指引,只是通常是在大範圍的空間下使用,而Kuuk等語言則是不論規模都使用絕對座標作為空間指引。

[5]同註[3]

[6]同註[3]

[7]可以大致想像成古漢語中用三表示多的感覺,但是當我們使用「三」的時候,就已經表示漢語有這個概念了。而在皮拉哈語中則沒有完備的數字系統。傳教士暨語言學家Daniel Everette在《別睡,這裡有蛇!:一個語言學家在亞馬遜叢林》(Don’t Sleep, There Are Snakes: Life and Language in the Amazonian Jungle)中詳細記錄他學習、紀錄皮拉哈語的過程,並提及他試圖教授皮拉哈人數字系統但失敗的經驗。

[8]同註[3]

[9]同註[3]

[10]Steven Roger Fischer在其著作《語言的歷史》(A History of Language)中將語言的歷史上溯自細胞、低等生物間的生物訊號,在此的語言採用常人經驗中的語言意涵,即文字、聲音與指涉事物構成的符號系統。一個簡單的「沒有語言亦具備的感知能力」的例子為還不會使用語言的嬰兒感到快樂或疼痛

[11]Temple Grandin為著名的自閉症作者與動物科學家,並於其演講與著作中提到她擅長使用視覺思維

[12]Okrent, A. (2013, May 23). Is it possible to think without language? Retrieved December 8, 2016, from mental_floss website

[13]Katsevman, M., & Stark, G. (2011, November 16). If a person is born deaf, which language do they think in? Retrieved December 8, 2016, from Quora website

[14]正確來說所有語言都能表達日常所面對的狀況,包含未來發生的事,因此每個語言皆能順利表達未來的事物,即「未來事」。而「未來式」在此表示的是詞彙曲折(inflection)導致的詞彙型態改變(Keith舉例英語的 "rain" 必然是 "it rained" 、 "it is raining" 或是 "it will rain" 而中文則是「過去下雨」、「現在下雨」、「未來下雨」),使用這種方式的構詞強迫使用者必須在時態中做出選擇,也就是每當你提到動詞,你無法不表態

[15]Keith於TED的演講 "Could your language affect your ability to save money?"

[16]同前註

[17]同前註

[18]同前註

[19]L. Boroditsky et al. "Sex, Syntax, and Semantics," in D. Gentner and S. Goldin-Meadow, eds., Language in Mind: Advances in the Study of Language and Cognition (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), 61–79.

[20]德文的死亡為Tod,屬於陽性(masculine);而俄文的死亡為смерть,為陰性(feminine)

[21]教育部重編辭典修訂本

[22]Betty Birner (n.d.). Does the Language I Speak Influence the Way I Think? Retrieved December 8, 2016, from Linguistic Society of America website

[23]有關愛斯基摩語(Eskimo)對「雪」的描述,最早是語言學家兼人類學家Franz Boas 在 Handbook of American Indian languages(1911)所記錄,但他沒有做出數量上的裁斷,他只是說「他們的語言中表達雪的字根跟英語差不多,只是他們的語言結構允許他們在字根的基礎上做出更多更細緻的變化」

本文經意識物 Consciousness授權刊登

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:楊之瑜

留言列表

留言列表